8月26日,辽宁省人力资源和社会保障厅人才开发处二级调研员房岫一行莅临我校,就“数字技术工程师培育项目”推进情况开展专项调研。调研组先后考察了信息工程学院、智能制造学院的实训教学场地,并召开专题座谈会,深入交流项目实施过程中的重点难点问题,为项目高质量推进提供指导。

当天上午,在我校副校长袁晓光及相关学院负责人的陪同下,省人社厅调研组首先走进信息工程学院,实地考察了智慧大数据实训中心与智能网联实训中心。在人工智能开发与智能生产工程中心,工作人员现场演示了工业视觉检测与柔性生产线控制技术,展现了数字技术在工业生产场景中的精准应用;大数据与数字孪生综合应用工程中心则重点展示了无人机校园安防数据治理、智慧康养大数据等城市数据分析平台,凸显了技术对社会治理与民生服务的支撑作用;大模型与具身机器人工程中心的四足仿生机器狗、智慧交通车路协同系统,以及智能网联与嵌入开发工程中心的鸿蒙车载系统、自动驾驶系统,直观呈现了学校在前沿技术领域的教学实力;智能设备编程与行业数字化工程中心打造的锦州港人机协同操作场景,更是精准对接区域企业数字化转型需求,体现了“产教融合、校企协同”的教学理念。调研组对信息工程学院五个前沿技术工程中心“深度融合企业真实项目案例”的教学模式给予高度评价,认为其有效实现了“教学场景智能化、人才培养实战化”。

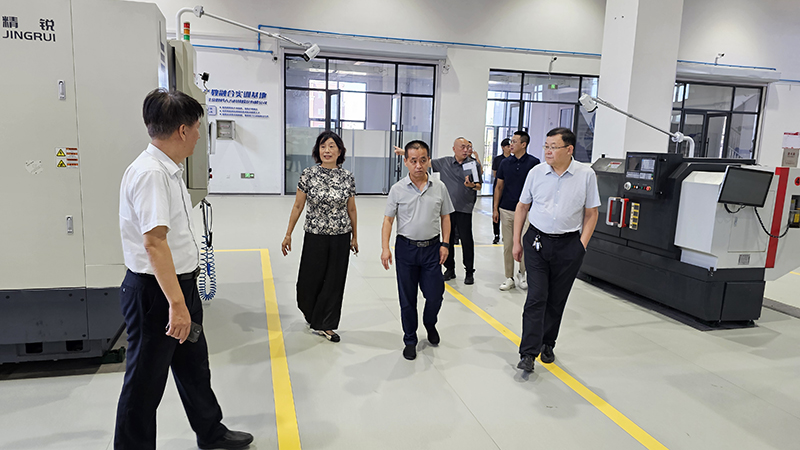

随后,调研组前往智能制造学院,考察了生产性实训基地。智能制造学院院长张波详细介绍了校企共建的数字化制造实训基地、智能制造实训基地、工业机器人智能运维实训基地、数字孪生与虚拟调试技术应用实训室等基地的人才培养特色。据介绍,该学院通过引入企业真实数字化生产设备,整合工业互联网、智能传感等技术,对接智能制造领域机器人应用场景,着力培养“既掌握传统制造根基,又具备智能技术应用能力”的适配型人才,切实践行职业本科教育服务产业升级的核心目标。调研组对基地“以产业需求为导向、以实践能力为核心”的培养模式表示认可,认为其为数字技术工程师培育提供了坚实的实训支撑。

随后,在行政楼904会议室召开了“数字技术工程师培育项目”专题座谈会。省人社厅人才开发处二级调研员房岫,锦州市人社局副局长王东宇、人才开发科科长韩磊,渤海大学继续教育学院职培办主任李博、项目主管刘超越,以及我校副校长袁晓光、智能制造学院院长张波、副院长周鸿亮,信息学院副院长王蒙,职业培训学院副院长杨英伟、培训科副科长王珏等出席会议。

会上,校企双方围绕“数字技术工程师培育项目”开班筹备过程中存在的课程设置、教学计划、学生校外实习与培训时间冲突、收费标准、证书使用、与评价机构对接、教材选用等疑问展开深入研讨。房岫调研员针对上述问题逐一解读政策要求,明确工作方向,为项目顺利开班扫清障碍。他强调,数字技术工程师培育是国家专业技术人员知识更新工程(2021-2030)的核心内容,对推动数字经济发展、培育高素质数字技术人才具有重要意义,希望学校充分发挥资源优势,确保项目落地见效。

据悉,我校在2023年12月“辽宁省数字技术工程师培育项目第三批培训机构”评选中脱颖而出,与东北大学等27家单位共同入选,并成功斩获“人工智能工程技术人员”“物联网工程技术人员”“大数据工程技术人员”“智能制造工程技术人员”四个职业方向的培训资质。这一成果不仅标志着学校在数字技术领域的培训实力获得省人社厅的高度认可,更为学校社会培训工作的高质量发展注入强劲动力。

当前,数字经济已成为未来经济的主要形态,正深刻变革生产方式、生活方式与治理方式,成为重塑全球竞争格局的关键力量。国家数字技术工程师培育项目计划每年培养培训数字技术技能人员8万人左右;辽宁省也于2023年12月由省人社厅联合省财政厅印发《辽宁省数字技术工程师培育项目实施方案》,明确到2030年末,每年培育数字技术工程师3000人,为区域数字经济发展提供人才支撑。

袁晓光副校长在座谈会上表示,此次成功入选数字技术工程师培训机构,是学校社会培训工作迈向新高度的里程碑。未来,学校将在省、市人社部门的指导下,以国家职业标准为依据,紧贴区域数字经济发展对人才的需求,充分发挥数字技术资源优势,切实履行服务社会职能。学校将进一步深化产教融合、整合优质资源、创新培育机制,全力打造“质量过硬、特色鲜明、绩效显著”的数字技术工程师培训品牌,确保项目取得实效,为服务辽宁地区数字经济高质量发展贡献力量。